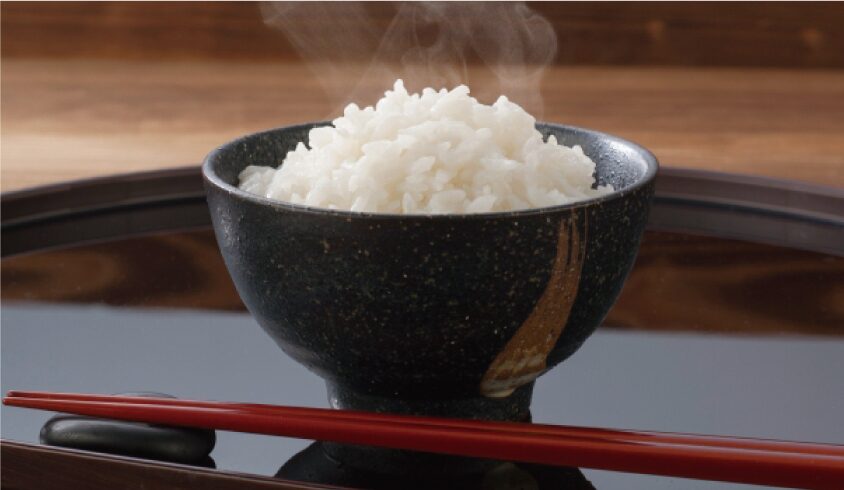

日本の主食である米の価格が2024年から急騰し、「令和の米騒動」と呼ばれる事態が続いている。スーパーの棚から米が消え、価格は一時2倍以上に跳ね上がった。政府の備蓄米放出後も高止まりが続き、消費者や飲食業界に大きな影響を与えているが、2025年夏には一部で値下がりの兆しも見える。この記事では、米価格急騰の原因、その後の下落要因、世間の反応、そして今後の見通しを徹底的に解説する。

米価格急騰の背景:なぜ2024年から高騰したのか?

2024年夏、米の価格が急騰し、全国のスーパーで品薄状態が発生。「令和の米騒動」としてメディアで大きく報じられた。この急騰には複数の要因が絡み合っている。以下に主要な原因を整理する。

1. 異常気象による生産量の減少

2023年の記録的な猛暑は、米の生育に深刻な影響を及ぼした。高温による生育不良で、特に低価格帯の米や加工用米の生産量が激減。農林水産省によると、2023年産米の収穫量は約650万トンで、前年比で約5%減少した。品質低下により精米時の歩留まりが悪化し、流通に必要な玄米の量が増えたことも価格上昇の一因だ。

2. 想定外の需要急増

コロナ禍の収束に伴い、2024年から外食産業やインバウンド需要が急回復。特にコメ文化圏出身の在留外国人(2024年に過去最高の34万人を記録)が需要を押し上げた。さらに、物価高騰の中、米は他の食品に比べて価格上昇が緩やかで「割安感」があったため、消費者が米にシフト。これが需給バランスを崩し、価格高騰を加速させた。

3. 備蓄意識の高まりと買い占め

2024年8月、南海トラフ地震の臨時情報が発表され、備蓄意識が高まった。消費者によるパニック買いが続き、スーパーの棚から米が消える事態に。Xでは「米がどこにも売ってない!」「買い占めやめろ!」と混乱の声が広がった。一部メディアは「消えた21万トン」として、転売業者による買い占めや売り渋りを指摘したが、明確な証拠はなく、憶測の域を出ない。

4. 流通構造と政策の影響

日本の米市場は、農協(JA)や農林水産省の管理下で価格が調整される特殊な仕組みを持つ。減反政策(生産調整)により、米の生産量は長年抑制されてきた。Xの投稿では「減反政策で生産量が減りすぎた」「農水省の需給見通しが甘い」との批判が目立つ。2023年の大凶作で備蓄米を前倒しで放出した結果、2024年の在庫が不足し、価格高騰を招いたとの指摘もある。

5. 先物取引の影響?

2024年8月から堂島取引所で米の先物取引が開始された。Xでは「先物取引が価格高騰の原因」「投機筋が価格を吊り上げている」との声が散見されるが、専門家の間では「先物取引の規模は小さく、影響は限定的」との見方が強い。農水省も投機的売り渋りを高騰の原因の一つと指摘するが、市場関係者からは「農水省の見解は的外れ」との反発も出ている。

備蓄米放出と価格下落の兆し:2025年の動向

政府は2025年3月から備蓄米の放出を開始。随意契約で5kgあたり2000円程度の低価格で小売店に供給し、価格抑制を図った。農水省のデータによると、2025年3月の卸売価格は前月比2%下落し、6月の価格見通し指数も大幅に低下。スーパーでは一部で5kg2000円台の米が登場し、消費者からは「ようやく買いやすくなった」との声が上がる。

備蓄米放出の効果と限界

備蓄米放出は一時的な価格下落に寄与したが、効果は限定的だ。毎日新聞は「農水省の無策が意図的な失策」と批判し、備蓄米の量(約100万トン)では根本的な需給ギャップを埋められないと指摘。2024年産米が市場に出回る2025年8月~11月頃に新米が十分供給されれば、価格は安定する可能性があるが、2025年産米の収穫量が不十分なら高止まりが続くとの懸念もある。

輸入米の可能性

一部で「安価な海外米(中国・ベトナム産など)の輸入で価格を抑えるべき」との声が上がるが、Xでは「輸入米は味が劣る」「日本の農業が潰れる」と反対意見が強い。農水省も食文化や自給率維持の観点から輸入拡大に慎重だ。

世間の反応:消費者と業界の声

米価格の高騰は、消費者や飲食業界に大きな影響を与えた。Xやメディアから見える反応をまとめる。

消費者の声

- 困惑と不満:Xでは「5kg4000円は高すぎる!」「米が買えないなんてありえない」との投稿が多数。主婦層からは「家計が苦しい」「安い米でも品質が悪い」との声が目立つ。

- 備蓄意識:南海トラフ地震の影響で「米を備蓄したいが値段が高すぎる」との意見が散見される。一方で、2025年夏の値下がりを受け、「やっと普通に買える」と安堵する声も。

- ふるさと納税の活用:高騰を受けて、ふるさと納税で米を選ぶ人が増加。「還元率の高い米がお得」との投稿がXで話題に。

飲食業界の悲鳴

米を大量に使う飲食店や学校給食も影響を受けた。関西テレビの報道では、野球強豪校が「朝晩1kgのご飯が賄えない」と悲鳴を上げた。外食産業はコスト増を価格転嫁できず、利益圧迫に直面。Xでは「米高騰で定食屋が潰れる」との懸念も見られる。

農家の視点

農家側は「米価高騰でも利益が増えない」と訴える。猛暑による収量減少や、農協を通じた流通構造で中間マージンが搾取され、農家の手元に残る利益は少ない。Xでは「減反政策で農家が苦しんでいる」「価格高騰の恩恵は農家にない」との声が上がる。

米価格高騰の根本原因:構造的問題と政策の失敗

米価格高騰の背景には、短期的な要因(気象、需要急増)だけでなく、構造的問題が潜む。

1. 減反政策の影響

1970年代から続く減反政策は、米の生産量を抑制し需給を調整してきた。しかし、近年の過度な生産調整が在庫不足を招き、2023年の凶作で需給がひっ迫。Xでは「農水省の減反政策が米不足の元凶」との批判が強い。

2. 流通の硬直性

農協や農水省主導の流通構造は、価格の柔軟な調整を妨げる。備蓄米の放出タイミングが遅れたことも、2024年夏の品薄を悪化させた。農水省の需給把握システムの遅れも批判の対象だ。

3. グローバル経済と食料安全保障

米の自給率はほぼ100%だが、異常気象や国際的な食料需給の変動が影響を及ぼし始めている。Xでは「アメリカの圧力で輸入米が増えるのでは」との憶測もあるが、農水省は国内生産を優先する方針だ。

今後の展望:米価格はいつ安定する?

2025年8月~11月にかけて、2024年産米が市場に十分供給されれば、価格は安定する可能性が高い。農水省は2025年産米の生産拡大を支援する方針だが、異常気象のリスクは残る。専門家は「気候変動への適応と需給管理の改善が急務」と指摘する。

消費者へのアドバイス

- 計画的な購入:NHKの専門家は「精米は日持ちしないので、必要な量を適時に買うのが賢明」とアドバイス。パニック買いは避け、ふるさと納税を活用するのも一案だ。

- 品質と価格のバランス:高騰期には低価格米やブレンド米も選択肢。Xでは「ふるさと納税でコスパの良い米を見つけた」との声が参考になる。

まとめ:

米価格高騰の教訓と未来2024年の「令和の米騒動」は、異常気象、需要急増、備蓄意識、政策の遅れが複合的に絡んだ結果だった。2025年の備蓄米放出で一部下落の兆しはあるが、根本的な解決には生産拡大と流通改革が必要だ。消費者としては、賢い購入方法や代替食材の活用で家計を守りたい。Xの声からは、国民の食への関心と不安が伝わるが、農家や政府の努力で安定供給が実現すれば、米文化は再び輝きを取り戻すだろう。米価格の動向は、日本の食卓と経済に直結する。2025年秋の新米シーズンに注目しよう。

コメント